京都府や大阪府などの観光地で旅行者を宿泊させるためには、必要な許可を取得しておく必要があります。

旅行業許可を取得すべきなのか、民泊の許可を取得すべきなのか・・・。

簡単に言うと、旅館業の許可は取得難易度が高いが営業に関する制限が少なく、民泊は比較的取得難易度が低くなるが制限も厳しくなると考えてもらえばと思います。

この記事では、民泊の種類と許可の取得条件について詳しく解説していきます。

民泊の開業を考えている方はお読みください。

民泊許可の種類は?|覚えておくべき3つの許可

◇国家戦略特別区域法に基づく特区民泊

◇住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出による民泊

◇旅館業法に基づく簡易宿泊所等による民泊

これから民泊を始めたいという方は、とりあえず上記の3つの許可を理解しておけばいいでしょう。

ではどのような違いがあるのでしょうか?

分かりやすく簡単にご説明させていただきます。

◇国家戦略特別区域法に基づく特区民泊とは

特区民泊は、国家戦略特別区域法に基づいて設定される特別なルールを持つ、一風変わった形態の民泊です。この制度は、一部の地域で実施されており、地域ごとに異なる要件や規制が適用されることがあります。では、特区民泊とは具体的にどのようなものなのか、初心者向けに分かりやすく解説します。

根拠法令

<国家戦略特別区域法>

第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

特区民泊の特徴

特区民泊は、国が特定の地域に対して特別なルールや制度を適用することによって、民泊の運営を促進しようとする試みです。これは、地域ごとの特性やニーズに合わせた柔軟な規制を導入することを目的としています。一般的な民泊とは異なる点は、特区法の下で設けられた特別な条件での許可となりますので通常の旅館業法に基づく許可よりも比較的容易に許可を取得できます。

特区民泊が利用できる期間

2泊3日~9泊10日までの条例で定める期間内

関西で特区民泊が申請可能な地域

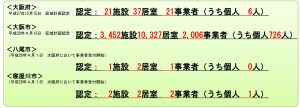

関西では現状大阪府のみですね。

※内閣府HPより参照(旅館業法の特例について (chisou.go.jp))

特区民泊の認定要件

- 宿泊施設の所在地が国家戦略特別区域内にある

- 宿泊施設の滞在期間が(2泊)3日~(9泊)10日までの範囲内で自治体が定めた期間以上

- 一居室の床面積は25㎡以上。(ただし自治体の判断で変更可能)

- 施設使用方法に関する外国語案内、緊急時の外国語による情報提供、その他の外国人旅客の滞在に必要な役務の提供

- 滞在者名簿の備え付け

- 施設周辺地域の住民に対する適切な説明

- 施設周辺地域の住民からの苦情および問合せに対する適切かつ迅速な対応

※特区民泊については下記記事も併せてお読みください。

◇住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出による民泊とは

旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で 180 日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

要するに宿泊施設ではなく、あくまで『住宅』を貸し出しますよということですね。

こちらは許可ではなく届出制となっています。

併せて下記記事もお読みください。

◇旅館業法に基づく簡易宿泊所等による民泊

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。

なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。

住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。

旅館業法に基づく許可にはいくつかの種別がありますが、住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

旅館業法に基づく簡易宿泊所の許可を取得する要件

- 客室数:規制なし

- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)

- 玄関帳場(フロント)の設置:規制なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースがあり)

- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること

- 換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

- その他:都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること

旅館業法上は上記のように定められていますが、許可をするのは都道府県になりますので、許可を取得したい都道府県の手引きを見るのが一番だと思います。

下記は京都の例です。

フローチャート

※京都市:旅館業法関係手続 (kyoto.lg.jp) より引用

まとめ

いかがでしょうか?

民泊に必要な許認可について理解できましたか?

弊所では、京都府を中心に関西全域で民泊・旅館業に関する手続きを代行しております。

また、物件の紹介も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

許可取得を考えている方は下記記事も合わせてお読みください。

旅館業許可・民泊の許可でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。

LINE:相談無料↓↓↓↓