こんにちは。

ドローン行政書士です。

最近のドローンに関するトピックでは、楽天系列の会社で保険が開始されましたね。

楽天系、ドローン保険を開始 機体破損など補償 – 日本経済新聞

自動車の保険のようにドローンにも任意保険が当たり前になっていくのでしょうか?

市場が急成長していくと、それに伴い新たなビジネスチャンスが生まれます。

乗り遅れないように情報はチェックしておかなければなりませんね。

さぁ今回の記事は『飛行禁止区域』について。

ドローンを飛行させるためには、色々な法律が関係してくることはもうご存じですよね?

この記事では、ドローンの『飛行禁止区域』について関連する法律を、要点をギュッと絞ってわかりやすくまとめました。

最後までお読みいただければ、ドローンの飛行禁止区域について十分な理解を得ることができますので是非最後までお読みいただければと思います。

ドローンの飛行禁止区域とは?

もうみなさんご存じの通り、ドローンはどこでも自由に飛ばせるものではありません。

昨日も高性能になり安全設備や自動運転の機能も充実していますが、一般の人にもルールの周知が徹底している道路とは違いドローンが飛行するのは『空』です。

人が密集している場所や空港の近くなどの重要な施設の上空で飛行した際に、トラブルが発生すると大きな事故につながりかねないので『飛行禁止区域』というものが法律で定められています。

下記の5つの法律ですね。

🔲航空法

🔲小型無人機等飛行禁止法

🔲民法

🔲道路交通法

🔲都道府県・市区町村の条例

上記の法律で定められている地域での飛行は、飛行許可を取得する必要がありますので注意しましょう。

それでは法律ごとに定められている『飛行禁止区域』を確認していきましょう。

航空法に定められた飛行禁止区域

※航空:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省 より引用

「空港等の周辺」、「緊急用務空域」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で無人航空機を飛行させるのは原則禁止です。あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

『150m以上の上空』

単純に地表から飛行しているドローンまでの高さのことです。

地表3000mの山の上から飛ばしても地表から150m以内であれば許可申請は不要となります。

『空港等の周辺の空域』

ここで重要なポイントは、単純な距離ではなく『空域』で考えるということです。

空港から直線距離で何メートルといった簡単な考え方ではなく高度も関係してきます。

空港からの距離により高度が制限されていて、制限高度より高い位置で飛行させることは原則禁止で許可が必要となります。

逆に制限高度より低ければ許可を必要としません。

では、どうやって制限高度を調べるのか?

まず空港によって制限の仕方が変わります。

『指定8空港』

新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡国際空港・那覇空港

令和元年9月18日より、上記の8空港においては、進入表面若しくは転移表面のの敷地の上空の下の空域、空港空域も飛行禁止となっております。

簡単に言うと制限が他の空港より厳しいということです。

図で見るとこんな感じ。

国土交通省 より引用

ちなみにこれらの空港等の周辺の空域は国土地理院の地理院地図で調べればわかりやすいです。

地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院

飛行予定地の住所を入力すると詳細が確認できます。

関西国際空港を例にするとこんな感じ。

地理院地図を参考にして、進入表面等に該当するときは 関係する 空港等設置管理者 との調整が必要。

管制圏等の空域内であるときは関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要となります。

人口集中地区の空域(DID地区)

ドローンのトラブル等による落下により危害を及ぼす可能性の高い人又は家屋の密集地域において、人や建物の安全を確保するために人口集中地区の上空も原則飛行禁止となっています。

国土地理院地図ではこんな感じ。

大好きな京都市で見てみましょうか。

この赤いとこです。

なかなか広範囲ですよね。

覚えておいてほしいのは、この人口集中地区の上空での飛行は自宅などの自分の私有地でも原則禁止です。

自宅や人気のない農地や河川敷でも人口集中地区内では国土交通大臣の許可なしでは飛行できません!

緊急用務空域

緊急用務を行う消防防災ヘリなどが飛行する空域のことです。

緊急用務空域の指定は国土交通省のウェブサイトで公表されます。また、指定の解除も予めの予告はありません。

こんな感じで公表されてます。

この緊急用務地域ではドローンの許可はほぼ不可能です。

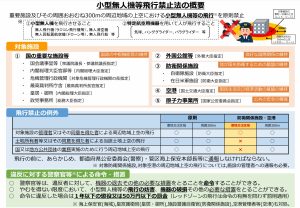

小型無人機等飛行禁止法に定められた飛行禁止区域

まずは警察庁の作成した下記のパンフレットをご覧ください。

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>

・対象空港(令和2年改正で追加)

・対象原子力事業所

民法に定められている飛行禁止区域

民法については直接的な文言での飛行禁止区域はありません。

しかし、あなたがドローンで飛行しようとしている場所の土地は必ず誰かの所有物です。

土地には、その所有者が法令の範囲内でその土地を「自由に使用、収益、処分ができる権利」があります。

『所有権』です。

簡単に言うと所有者が建物を建てて使用したり、土地を貸したり駐車場にして収益を得たり、売ってしまって処分したりできる権利ですね。

では、土地の上空は誰のものなのか。

内閣官房小型無人機等対策推進室の資料(betten4.pdf)によると下記のような記載がありました。

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に

及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲

は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常

に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に

設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的

な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

『利益の存する限度』までが所有権の範囲とあります。

事案ごとの判断となっていますが、勿論土地の上に建築物(例えば家)が建築されている場合、その建築物の高さによっても変わりますよね。

問題となるのは『騒音』や『撮影によるプライバシーと肖像権』、それと飛行トラブルによって生じる『損害賠償』です。

トラブルを予め避けるためにも他人の私有地の上空で飛行させる場合には事前に許可を取りましょう。

道路交通法で定められている飛行禁止区域

まず最初に言っておきますが、道路上空での飛行には原則として道路交通法は適用されません。

道路交通法が適用されるのは下記のような場合です。

- 道路上でのドローンの離発着

- 操縦者が道路に出て操縦したり、関連作業の実施したりなど

- 飛行経路直下およびその周辺に第三者が立ち入らないようにするために補助者を配置する

- ドローン飛行により人が多く集まってきて危険や交通の妨げてしまうおそれがある

- ドローンの飛行を周知するための立看板を道路に設置

- その他、無人航空機の飛行が道路交通に著しい影響を与える場合

下記記事に詳しくまとめていますので併せてお読みください。

都道府県・市区町村の条例に定められている飛行禁止区域

都道府県や市町村などの条例にも飛行禁止区域は定められています。

国土交通省のウェブサイトにある下記のPDFに全国の条例で定められている飛行禁止区域がまとめられています。

まとめ

いかがでしょうか?

ドローンの飛行禁止区域について理解できましたか?

飛行禁止区域で許可なく飛行させてしまうと違法な行為として警察のお世話になってしまいます。

ぜっかくの楽しいドローンライフが原因で警察のお世話になるのは嫌ですよね?

この記事を何度も読み返して、飛行禁止区域についてはしっかりと理解しておきましょう。

弊所では京都を中心に全国でドローンの飛行許可申請のサポートをさせていただいています。

ドローンの手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

包括申請 19,800円(税込)

個別申請 33,000円(税込)~

機体登録 5,000円(税込)~

下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。