民泊や旅館業の許可を取得する際にどうしても必要になる【消防法令適合通知書】。

こちらはあくまで消防法令に適応していることを確認するためのものであり、宿泊施設を開業するには旅館業法や建築基準法にも適合していることが当然必要となります。

今回は、消防法令に適合する消防設備とはどんなものなのか。

あなたが喉から手が出るほど欲しい【消防法令適合通知書】を取得する為にはどのような手続きをおこなえばいいのか。

旅館業に精通した行政書士がわかりやすく解説させていただきます。

旅館業許可のお手続き、費用に関しては下記記事をお読みください。

LINE:相談無料↓↓↓↓

それでは早速確認していきましょう。

消防法令適合通知書取得の流れと注意すべきポイント

消防法令通知書を取得するには、下記のような手順で進める必要があります。

①事前相談

②交付申請書提出(書類審査)

③現地調査

④消防法令適合通知書交付

細かいことを言い出すときりがありませんが、大まかな流れはこのようになります。

①消防署への事前相談

まず、消防法令に適合しているのか確認するのは管轄の消防署です。

消防局長あてに交付申請を行う訳ですね。

事前相談を行う際には、管轄の消防署の予防課にまず電話してアポイントを取りましょう。

担当者が外出していることがよくあるので、事前に日程を調整しましょう。

事前相談に伺う際には、できるだけ資料を集めてから行くことを推奨します。

でなければ何度も何度も行く必要がありますので時間が掛かります。

□物件の履歴事項証明書

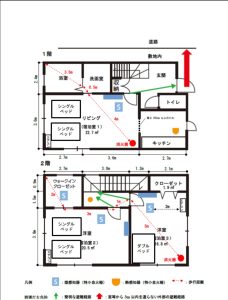

□物件の平面図

□消防設備や火気使用設備などの配置図

□対象物件のフロア図

□付近の見取り図

最低限上記があれば話は進みます。

平面図はこんな感じです。(※大阪市HPより引用)

事前相談オッケーであれば次は交付申請書の提出です。

②消防法令適合通知書交付申請

必要な書類は下記のようになります。(案件により追加有り)

・消防法令適合通知書交付申請書

・当該届出にかかる部分の建築図面の写し

・付近見取図(インターネットのマップを印刷していただいて結構です。)

・施設が存する階の平面図、消防設備等、火気使用設備等配置図

・建物の延べ面積を確認できる資料(建築図面、登記事項証明書等)

・法人での申請の場合は法人登記、個人での申請の場合は住民票(写しで結構です。)

・その他(施設、建物の状況により必要になる場合があります。)

まぁほぼほぼ事前相談の際に集めていただいている資料です。

申請書については管轄の消防署のHPに申請書と書き方について記載がありますのでそちらをご覧ください。

③現地調査

実際に消防署の担当者の方が2~3人で調査をしに来ます。

ここで重要なのは、平面図や消防設備などが提出した図面通りになっているか。

事前相談をしっかりした上で図面通りであればほぼほぼ問題ありません。

検査が終わってから1~2週間程度で消防法令適合通知書が交付されます。

④消防法令適合通知書の交付

消防法令適合通知書が交付されれば宿泊施設を開業するための準備が1歩進みます。

慣れない消防法に対する知識や書類を集めたりで時間が掛かると思いますが、この作業は今後宿泊施設を開業する際に重要な知識となります。

適法に営業をしていくためにも、この機会にしっかりと勉強しましょう。

それでは、必要な消防設備などの注意点も簡単にご説明いたします。

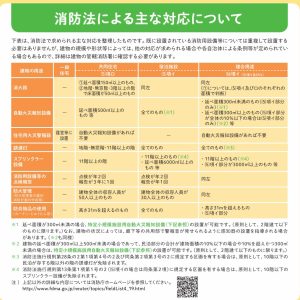

消防法令に適合する設備とは?

簡単にまとめると下記のようになります。

上記の消防法の規制をクリアすることと、下記のような指導もありますのでご注意ください。

1 出火防止に係る注意事項や火災発生時の初期対応の説明

次の事項を宿泊者に対面で説明し、防火管理を徹底してください。

また、説明事項を記載した書面は、宿泊者が見やすく、火災が発生したときに速やかに確認できる箇所に掲示してください。

(外国語による説明や記載が必要な場合は、外国語を用いてください。)

(1) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法(喫煙の方法やコンロの使用方法など、出火防止に係る注意事項)

(2) 火災発生時に適切に対応するために必要な事項(119番通報要領、初期消火、避難の方法など)

2 万が一の火災の発生に備えて、消火器を設置するようにしてください。

3 宿泊者が使用するコンロは、安全装置付きのものを使用するようにしてください。

4 ボタンを押すだけで自動的に119番通報ができる、「火災通報装置」の設置をお願いしています。

(※京都市HPより引用)

まとめ

いかがでしょうか?

消防法令適合通知書について理解することができましたか?

旅館業法・消防法など、宿泊施設を運営するには専門の知識が多く必要となります。

全部専門家に丸投げで!

というのも勿論楽ではありますが、覚えておかなければならない事項についてはしっかりと私ども行政書士からもご説明させていただきます。

開業のサポーターとしてご利用いただければと思います。

旅館業許可・民泊の許可でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。