KYOTO。

古き良き重要文化財などの観光資源が数え切れぬほどある日本の誇る観光都市ですよね。

この記事を読んでいるということは、京都での民泊の経営に興味があるが下記のような噂を聞いて不安になっているのではないでしょうか?

『京都は独自ルールが多く民泊を始めるハードルが高い』

『宿泊施設はすでに飽和状態であり新規参入は厳しい』

これは半分正解で半分不正解。

確かに全国的に見ても京都市の民泊に対する規制は厳しいと言わざるを得ない。

京都市はオーバーツーリズムが昔から問題になっていて、観光客が多すぎて地元民の生活に影響を及ぼしていましたしね。

民泊によるトラブルが多すぎたので規制を厳しくして、市民の暮らしを守るというのが厳しくなっている要因です。

逆に考えてみましょう。

これだけ観光客がいるのに新規参入が少ないんですよ?

経営する側から考えれば新規参入が少ないのは嬉しいことです。

しっかりと制度を理解していれば許可は取得できます。

ハードルが高いというよりは、ややこしくて諦める人が多いというのが実情です。

ちなみの下記は京都市観光協会が公開しているデータになります。

令和5年1~12月の宿泊客数は1500万人弱。4年比で52%・元年比で12%。

かなり増加傾向にあります。

大きな商圏がまだまだありますね。

京都市で民泊ビジネスに参入する為にも京都の独自ルールを理解しておきましょう。

京都市の民泊独自ルールまるわかりガイド

それでは京都市の独自ルールについて説明していきましょう。

簡単にまとめると以下の3つが重要なポイントとなります。

①住居専用地域での営業

②事前説明義務

③緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(駆け付け要件)

それではそれぞれ細かく見ていきましょう。

京都市の民泊は「住居専用地域」での制限が厳しい

京都市では、住宅宿泊事業法では上限180日での営業が認められています。

京都市は特に厳しく、用途地域が「住居専用地域」の場合、上限が60日となります。

短いですね・・・。

しかも、3/16~翌年1/15までのいわゆる繁忙期は営業するなとなってるんですね。

住宅地で観光客がうろうろしていると治安の問題もあるので理解はできますが、他の自治体と比較してもかなり厳しい。

一応例外もあります。

家主同居型で行う場合や京町家認定を受けた建物である場合は例外的に180日での営業が認められています。

まぁ自分が経営するのであれば住居系の用途地域は避けますね。

事前相談と届出だけでは足りない?独自の「事前説明義務」

住宅宿泊事業の届出をする際には,届出を提出する前に近隣住民への事業の概要説明と、届出の20日前から届出住宅において事業計画の概要の掲示

を行うことが京都市の条例で義務付けられています。

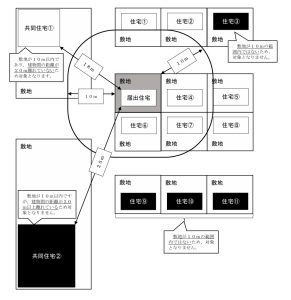

ちなみに説明義務のある範囲は届出住宅の敷地から10メートルの範囲になります。原則として該当する住宅の住民全員,お店の場合はお店の責任者の方が説明義務対象となります。

図で見るとこんな感じ。(京都市HPより引用)shiryo3-2.pdf

ちなみに依頼する行政書士によってこの辺りの対応は変わります。

事業者さんに丸投げするか、サポートするか、代理で行うか。

弊所の場合は有料でのサポートとなります。

というのも地域に根付いて商売をしていくにあたって事業者さん自身が顔を合わせておくことは絶対必要だと考えていますので。

③緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(駆け付け要件)

新規参入を阻む大きな壁がこの駆け付け要件ですね。

「駆け付け要件」とは、その名の通りです。

苦情や問合せ及び緊急の事態に対応するための現地対応管理者を、原則として届出物件に10分以内に駆け付けることができる場所(800m以内)に駐在させなければなりません。

ちなみに徒歩10分です。

鬼ですよね。

これは住宅宿泊事業法施工要領に記載があります。

「住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結の勧誘をするにあたっては、住宅宿泊管理業務の適切な実施が確保できることを明らかにするため、届出住宅へすみやかに駆けつけることが可能な体制を有していることを委託者に示しながら行うことが望ましい。」(参照:住宅宿泊事業法施行要領)

まぁ目安は60分です。

多くの自治体の条例でも30分が多いですね。

京都は・・・

近くに住むか、近隣の管理事業者に委託するしかないですね。

まとめ

如何でしょうか?

京都の独自ルールについて理解することができましたでしょうか?

京都では新規参入は難しい。

確かにハードルは高いですが、参入後のリターンは大きいです。

あなたのビジネスを微力ながらサポートさせていただきますので、旅館業許可・民泊の許可でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。

LINE:相談無料↓↓↓↓