『航空法』

特にドローンに興味のない人間であれば、ほぼ学ぶことのない法律です。

しかし、この記事を読んでいる方は違いますよね?

車を道路で走行させるには道路交通法。ドローンを飛行させる際に避けては通れないのが『航空法』です。

航空法の規制を知らなければいつの間にか違法行為をしていた!なんて最悪の事態も起こり得ますし、逆に航空法を正しく理解しているからこそ新たなビジネスチャンスを見つけることもできるでしょう。

ドローンは比較的新しいマーケットの為、法改正も頻繁に行われています。

まずは『航空法の全体像』を理解することによって、法改正などに対応できる知識をつけましょう。

航空法とは?

まずドローンユーザーとは切っても切り離せない関係にある航空法について知りましょう。

法律の条文を読むのは難しい・・・と思うかもしれませんが、慣れてしまえば簡単です。

ほとんどの法律は1条に法律の目的、2条に定義という形で作られています。

1条を見れば何の為にこの法律が施行されたのか。

2条を見ればどのようなものがこの法律の対象になるのかが記載されています。

では航空法を見てみましょう。

第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条二十一項

この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

ドローンに関するところを簡単に説明すると、、、

目的はドローンのルールを定めて安全を確保することが主な目的だと読めますね。

そして、航空法で定義する『無人航空機』(まぁドローンと読み替えてください)は、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものだと記載されています。

ちなみに、第二条に、その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。とありますが、皆さんおなじみの100g以下のドローンは航空法適用されない!というのはこれに該当するからです。

100g以下という数字は航空法の施行規則に定められています。

航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が100グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外される。

ここでいう「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計です。

バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。

目的と定義が理解できれば、航空法のおおまかな概要は理解できたと思います。

あとは航空法で定められているドローンに関する細かいルールを確認していきましょう。

ドローンの登録について

航空法はほとんどが航空機に関する規定ですが、第十一章からは皆さんお待ちかねのドローンに関する条文となっています。

まずは『登録』から。

第百三十二条 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

ここにおける登録とは、皆さんがドローンを購入した後に行う機体登録のことになります。

上記サイトからオンライン申請を進めてくださいね。

下記が国土交通省のウェブサイトで登録の概要をわかりやすく図でまとめてくれています。

ちなみに、下記のような場合は15日以内に登録抹消申請が必要になりますので注意してくださいね。

① 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。

② 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。

③ 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。

④ 更新をしなかった場合や整備不良などで登録が取り消された場合

機体登録の手続きについては下記記事に詳しくまとめています。

併せてお読みください。

ドローンの技能証明について

第百三十二条の四十 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。

いわゆるドローンの国家資格と言われるものですね。

おおまかな流れは下記の様になります。

①登録講習機関にて受講

②指定試験機関にて受験

③技能証明書の交付申請

有効期限は3年。

対象年齢は16歳以上。

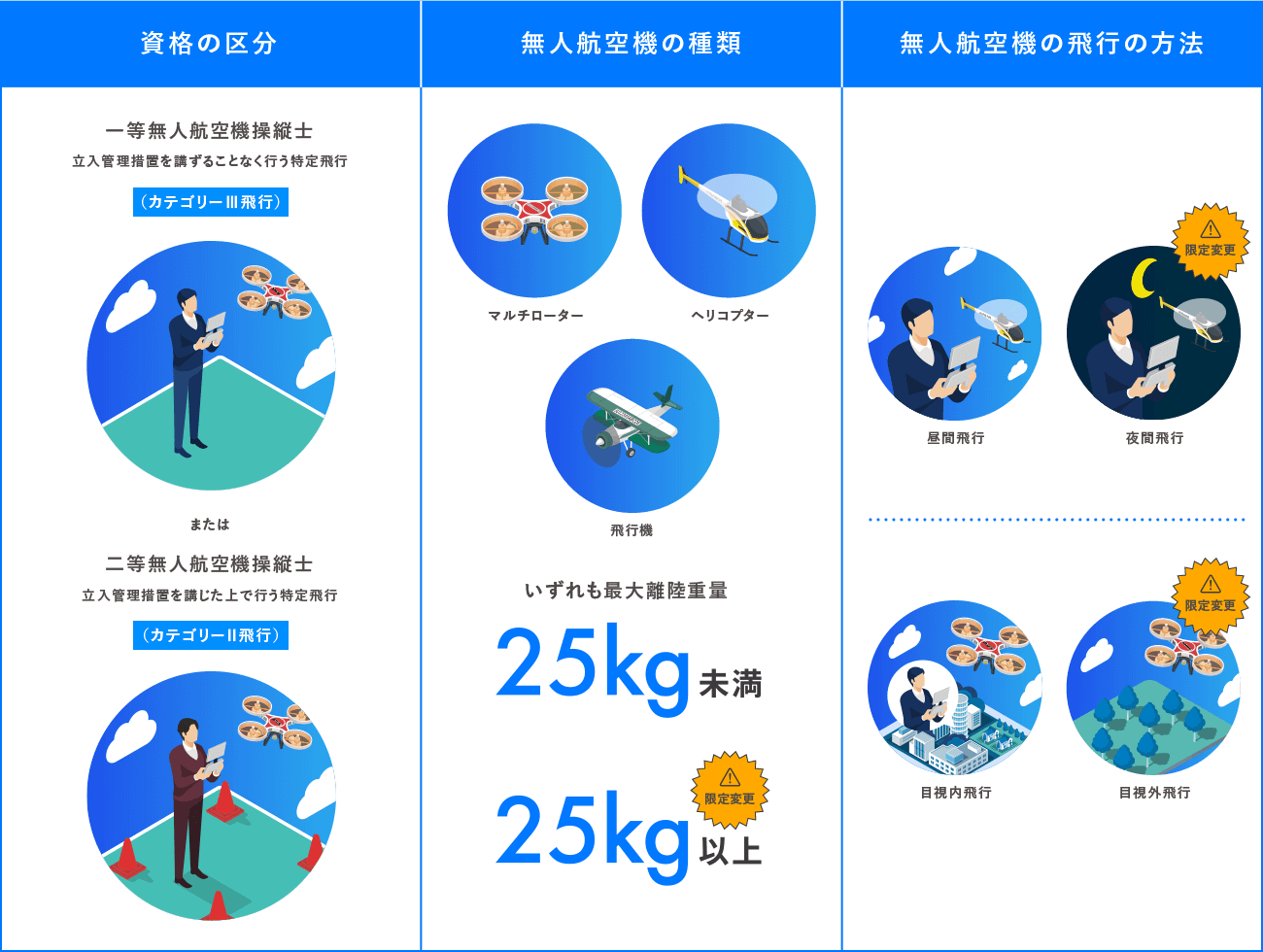

一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士があり、できることも違いますし、受講費用も勿論違います。

レベル4飛行は一等無人航空機操縦士のみが飛行可能となっています。

飛行禁止空域について

ドローンを飛行させるには飛行させることができない空域について理解しておく必要があります。

どこでも飛ばしていいよ!としてしまうと、人が集中している地域などでトラブルが起きた場合大問題ですしね。

第百三十二条の八十五 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

下記の4つが注意すべき飛行禁止区域となります。

飛行する為には国土交通大臣の許可が必要なんで覚えておきましょう。

①『150m以上の上空』

単純に地表から飛行しているドローンまでの高さのことです。

地表3000mの山の上から飛ばしても地表から150m以内であれば許可申請は不要となります。

地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件から30m以内の空域が除外されます。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から30メートル以内の空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を無許可で飛行させることが可能です。

物件から30m以内の空域の飛行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、若しくは、航空法第132 条の86 第2項第3号に掲げる方法(第三者から30mの距離を保つこと)によらずに飛行を行うことについて同条第3項又は第5項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。

また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から30m以内の空域についても除外されます。

なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から30m以内に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除外されます。

②『空港等の周辺の空域』

ここで重要なポイントは、単純な距離ではなく『空域』で考えるということです。

空港から直線距離で何メートルといった簡単な考え方ではなく高度も関係してきます。

空港からの距離により高度が制限されていて、制限高度より高い位置で飛行させることは原則禁止で許可が必要となります。

逆に制限高度より低ければ許可を必要としません。

では、どうやって制限高度を調べるのか?

まず空港によって制限の仕方が変わります。

『指定8空港』

新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡国際空港・那覇空港

令和元年9月18日より、上記の8空港においては、進入表面若しくは転移表面のの敷地の上空の下の空域、空港空域も飛行禁止となっております。

簡単に言うと制限が他の空港より厳しいということです。

図で見るとこんな感じ。

国土交通省 より引用

ちなみにこれらの空港等の周辺の空域は国土地理院の地理院地図で調べればわかりやすいです。

地理院地図 / GSI Maps | 国土地理院

飛行予定地の住所を入力すると詳細が確認できます。

関西国際空港を例にするとこんな感じ。

地理院地図を参考にして、進入表面等に該当するときは 関係する 空港等設置管理者 との調整が必要。

管制圏等の空域内であるときは関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要となります。

④人口集中地区の空域(DID地区)

ドローンのトラブル等による落下により危害を及ぼす可能性の高い人又は家屋の密集地域において、人や建物の安全を確保するために人口集中地区の上空も原則飛行禁止となっています。

国土地理院地図ではこんな感じ。

大好きな京都市で見てみましょうか。

この赤いとこです。

なかなか広範囲ですよね。

覚えておいてほしいのは、この人口集中地区の上空での飛行は自宅などの自分の私有地でも原則禁止です。

自宅や人気のない農地や河川敷でも人口集中地区内では国土交通大臣の許可なしでは飛行できません!

⑤緊急用務空域

緊急用務を行う消防防災ヘリなどが飛行する空域のことです。

緊急用務空域の指定は国土交通省のウェブサイトで公表されます。また、指定の解除も予めの予告はありません。

こんな感じで公表されてます。

この緊急用務地域ではドローンの許可はほぼ不可能です。

飛行禁止区域は航空法以外にも他の法律も理解しておく必要があります。

下記の記事にわかりやすくまとめていますので併せてお読みください。

ドローンの飛行方法

場所の次は飛行方法に関する規制です。

第百三十二条の八十六 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。

一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。

三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

一 日出から日没までの間において飛行させること。

二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

上記の飛行方法を守って飛行することが法律によって求められています。

そして、ドローンを飛行させる際には『特定飛行』というワードを覚えておいてください。

ドローンの飛行方法は3つのカテゴリーに分類されています。

カテゴリーⅢ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)

カテゴリーⅡ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)

カテゴリーⅠ

特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

上記のカテゴリーはリスクの低い順にⅠ→Ⅱ→Ⅲです。

勿論リスクが高くなると許可の難易度も上がります。(様々な条件が付いたりですね)

では、上記の『特定飛行』とは何でしょうか?

例えば、視界の悪くなる夜間での飛行や目視できない場所での飛行、人が集中して集まるライブ会場やお祭りなどのイベント上空での飛行など。

国土交通省のウェブサイトでは下記のように画像で説明してくれています。

上記に該当する飛行は『特定飛行』と分類されますので飛行許可申請が必要となります。

飛行計画と飛行日誌について

第百三十二条の八十八 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3 第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。

飛行計画はDIPSで申請します。

飛行計画の通報をせずに特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

下記の内容が必要となりますので覚えておきましょう。

a)当該特定飛行の日時、経路

b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号。離着陸場所管理団体の飛行届出

要領(令和7年3月17日制定 国空無機第98696号)に基づく飛行の場合は、当該要領に基づく識別番号。)

c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

d)操縦者の氏名

e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明

書の交付を受けている場合に限る)

f)許可又は承認(法第132条の85第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第132条の86第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)

g)飛行の目的、高度及び速度

h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法

i)出発地

j)目的地

k)目的地に到着するまでの所要時間

l)立入管理措置の有無及びその内容

m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容

n)その他参考となる事項

詳細は下記記事にまとめていますので併せてお読みください。

(飛行日誌)

第百三十二条の八十九 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

というのも期待認証の申請の際に飛行日誌が必要になるんですよね。

今は特定飛行をしない場合でも記載しておく方がいいですよ。

ドローンの事故報告について

ドローンで事故を起こした場合もDIPSで報告が必要となります。

報告すべき事故は『事故』と『重大インシデント』に分類されます。

事故の例

A、無人航空機による人の死傷

B、無人航空機による第三者物件の損壊

C、航空機との衝突又は接触

D、航空機との衝突又は接触のおそれがあった事態

E、飛行中において無人航空機が制御不能となった事態又はそれによる無人航空機の紛失

F、飛行中における無人航空機の発火

G、その他

重大インシデントの例

まとめ

少し長くなりましたが、ドローンに必要な航空法の知識について理解できましたでしょうか?

定期的に国土交通省のウェブサイトを覗いて知識を得るか、私達のようなドローンの法手続きのサポートをしている行政書士にご相談ください。